|

中國的色彩學體系及其花藝上的運用

文/黃永川

一、 前言

色彩是人類生活中最直接最豐富的感覺;就其存在本屬自然客觀現象,其間關乎物質本性與光線效果,但既云感覺則兼具人類感官效應與主觀判斷。西洋學術著重科學,故西方色彩學偏重光譜分析,注重自然客觀現象的詮釋與運用;東方學術著重心證,故東方色彩觀偏重物體本體性及觀察者主觀意識的認知與表現。近百年來,西方色彩學挾其科技之優勢,突破東方思想藩籬,在色彩學上一支獨秀;相形之下,東方色彩學乏人問津,以至如何運用顯得零碎蒼白,乏善可陳。現今色彩教學清一色是西方色彩學,尤其對標榜擁有五千年高度文化的中國人而言,委實令人不知所以!

當然,中國色彩學之所以不彰,一來因為近千年來,文人畫興起後,知識份子著重墨彩之研究,對色彩普遍採取抗拒態度;二來因為傳統五行的神秘觀統蓋了他的發展使然。雖然如此,色彩是自然客觀的存在現象,且兼具與接受者的主觀感受;而中國人對色彩的自然現象有其獨特的認知,對色彩的感受、詮釋與運用在其民族性與哲學思維的基礎上也有其獨特的看法,進而形成獨立系統,且具至高性靈特色與價值。本文試從中國傳統色彩觀念探索其本質與獨特性,再以傳統花藝為例探討其應用。

二、中國哲學與傳統色彩觀

色彩是眼睛經由光的刺激所產生的感覺。光與物體的客觀因素固然有不同的本質以影響色彩,其存在已非獨立的單純現象,而人類的生理與心理狀況更是影響色彩感覺的重要因素。

因此色彩觀關乎民族性,乃至一個人的性別、年齡、職業、知識、習慣、時代等等。尤其不同的民族思想產生不同的色彩觀,如古馬雅人基於對宇宙的認識而以紅色象徵東方和太陽、黑色象徵西方、黃色象徵南方、白色象徵北方,而國王及祭司則穿有紅黑黃白等顏色的衣服以表示大統與高貴,紅顏色也象徵豐收與好運,故為馬雅人一般百姓日常服飾的普遍顏色,用色觀念以此為出發點;中國的傳統色彩觀也復如此,由於紅色與神秘的火與血不可分,是生命的化身而為人類最早發現並應用的顏色,其次是白與黑,直到五行思想成立後,乃認真理解青與黃,尤其是青色的發現是一大進步,終在其特有的哲學思想下形成自我體系。

中國人是一個敬天法祖的民族,其哲學思想以「人生之道」為基礎1;而人的生命卻在實有的宇宙之內,是宇宙萬物的一部份,故其人生之道來自天地之道。

所謂道,《易經》認為「一陰一陽之謂道」,於天於人無不如此;漢儒接受戰國時新起的五行思想,以太極為元氣。氣若從現代宇宙論說,可視為宇宙的原素-

「能」。由太極的「原素能」生陰陽兩氣,然後再變易演出五行乃至萬物;到了宋元明理學家踵事生華,發揚光大。

王船山說:「一陰一陽之謂道,……此太極之所以出,生萬物,成萬理,而起萬事者也;資生資始之本體也,故謂之道。亙古今,統天人,攝人物,皆受成於此。其在人也,則自此而善,自此而性矣。一陰一陽,易之全體大用也,乃訴善與性之所從出。統宗於道者,固即此理。是則人物之有道,易之有象數,同原而不容歧視明矣。」2

因此人的修為只有取法乎上,以天地造化的源頭道理為師,才不致離經叛道,而能達於完美境地;故追求的最高境界就是天人合一。為了達到天人合一的境地,所構成的「五行」學說,遂主導了三千年來中華民族生活的全部。

五行學說,又稱「陰陽五行說」。陰陽起於早商的卜筮;五行也與商朝五方受年有關3,從天地的根本出發,旨在試圖體驗事物構成的元素與現象。〈書•洪範〉稱:「初一曰五行,…五行一曰水,二曰火,三曰木,四曰金,五曰土;水曰潤下,火曰炎上,木曰曲直,金曰從革,土爰稼穡。」《尚書.大禹謨》謂:「德惟善政,政在養民,水火金木土榖惟修,正德利用厚生維和。」所謂行依〈鄭注〉的說法:「行者,言順天行氣也」,〈疏〉謂:「五行即五材,左傳襄公二十七年:天生五材,民並用之。」南懷瑾從《易經》乾卦「天行健」更逕而指出行就是動能4;換言之,五行乃宇宙變易的原始動力或成素,水火木金土只是此五成素的符號。

戰國末年,五行在鄒衍將陰陽思想予以移入並緊密結合後,發展其相生相剋原理,把宇宙眾象及人文制度納入此一嚴謹概念中;尤其是漢代進入了人生實用的各方面,舉凡道德、醫學、音樂、事物、勘輿等,無不分頭探源,而以元氣的陰陽?釋並加以貫通衍化,如五星、五時、五方、五嶽、五色、五聲、五味、五臟、五性、五情、五學5、五靈6、五帝、五官、五常、…等,之間交相應和,互通原由。其中有關與顏色的關係於〈應同篇〉中指出:「木為青色,火為赤色,土為黃色,金為白色,水為黑色。」《?陶謨篇》記述帝舜的治國方法中有「予欲觀古人之象,日、月、星辰、山、龍、華蟲作會;宗彝、藻、火、粉米、黼、黻絺繡,以五彩彰施于五色,作服,汝明。」五色由五行演化,已被隆重地應用於生活乃至政教禮儀中7,直至中華民國的第一面國旗-

「五族共和旗」也是以五大正色為主。又如傳統漢醫謂:「青黃赤白黑,顯然彰於皮之外者,五色也。」也屬五色的應用;因此古來畫家畫像設色時亦多遵從,清蔣驥《傳神秘要》稱:「氣色在微茫之間,青黃赤白種種不同,深淺又不同;氣色在平處,閃光是凹處。」其間關係甚為密切,自是把握的要領。

總之,陰陽是宇宙物質原生因子的兩個相對特性符號,同時寓意虛實、有無、正反、剛柔、方圓、曲直、明暗、凹凸、進退、高低、揚抑、緩急、生死、消長、舒緊、軟硬、冷熱、陰晴、粗細、澀滑、濃淡、乾濕、清濁、輕重,乃至喜怒、哀樂、愛惡、老嫩、生熟、甜鹹、甘苦、香臭、鮮腥、羶津、酸馡、…等等,其含意具有很大包容度與演化度,演化之後的陰陽五行不僅成為形而上細膩的思辯體系,也是宇宙形成乃至日常事物構成的解釋法則。當然,單以陰陽兩種元素或五行的觀念來解說上述現世複雜多變的諸多事物特性顯然粗超,才有其後以「天干」配五行8的諸多發展;但無論如何,它卻有助於諸多世事世務的有機統合與還原。顏色既為物體與生俱來的本性,故五色的色彩觀也因而與陰陽五行的演化而逐漸孕育產生,並加深加劇。

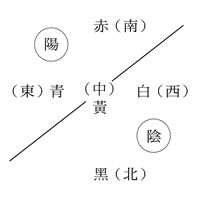

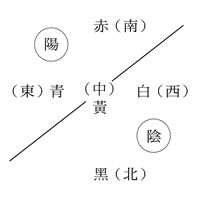

五色就是青、赤、黃、白、黑,分別依五行的木火土金水的次序配搭排列。配以陰陽性格後,青、赤為有彩色,屬陽;白、黑為無彩色,屬陰;黃為有彩色,屬中性偏陽;白與黑的中間色為「灰」,屬中性偏陰。黃發亮為金,屬陽;灰發亮為銀,屬陰9。五色本身也各分具陰陽幼老10,使顏色的變化更為複雜。

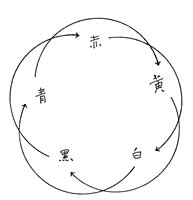

五色由於陰陽觀念的注入,其交互變化,錯綜複雜,而「陰陽五色」﹙參見附圖一﹚也自然擁有上述變化演化的諸多特性,但三千年來,在禮教背景下賦予宇宙生命與社會象徵的絕對性印象,使其觀念成為貫穿中國龐大色彩體系及其內涵的基礎。

三、中國的傳統色彩學體系

由上觀之,中國色彩體系既以青、赤、黃、白、黑的五色為基礎發展而成,此一觀念試從現代色彩學角度觀察也甚合理:青、赤、黃為色彩的三原色;白、黑雖為表現明度的無彩色,但本身也具色相特質;五色平等,係宇宙間千萬顏色的母色,只有五原﹙正﹚色並立,陰陽相成,成一有機的色立體組合才更合自然存在的生命現象,與西洋色彩學之觀念迥異。

西洋色彩學以光為基礎,尤其是公元一六六六年牛頓發現陽光可分析為紅橙黃綠藍靛紫七色之後尤然。誠然,光線與色彩關係密切,除了自成顏色外,它也左右了畫面的立體感、景色的晨昏、環境的氣息、顏色的強弱、色彩的明暗等等,是從事色彩研究不能忽略的。實則中國畫家張詢在一千多年前就已注意到它的存在,且發現不同時間的光線對景物色彩有決定性的影響,因而引為表現題材,從而創作了早、午、晚的「三時山」壁畫11,用以探討光線對景物與色彩的關係。雖然如此,中國人對色彩的認識與詮釋態度,仍然不願受太多外象的干擾,強力抓住對原性的本質,其內涵自然離不開對本體的追求,從事五行的概念-

「五色並立,陰陽成彩」的原則路上發展。

「五色並立,陰陽成彩」為中國色彩體系的基本原理。五色並立說明了色相的現象;而陰陽的觀念卻涵蓋色彩的明度、彩度、溫度與軟硬度﹙詳見下文﹚。從而產生色彩如上述陰陽演化的諸多特性如剛柔、明暗、進退、緩急、消長、舒緊、軟硬、冷熱、澀滑、濃淡、清濁、輕重,乃至喜怒、哀樂、老嫩、生熟、甜鹹、香臭、鮮腥、羶津、…等超視覺性格的深度之應合與探討。

彩為色的有機變化與鋪陳,其間變化在於陰陽的消長與互補。「陰陽成彩」包括有彩色與無彩色的豐富變化,說明中國傳統的配色原理,在漢代已甚流行,其運用如紅白配有「坤乾泰」大吉祥的完美意義,屬於陰陽相成的完美配法,故為古時升天祝福所引用(附圖)。「陰陽成彩」使用的方法大體有陰陽融合、陰陽交和兩種。

(一) 陰陽融合:即顏色之間混合所產生的間色或再間色的變化。間色如唐孔穎達《正義》所說的為:「五方間色,綠、紅、碧、紫、留黃是也。」赤與黃之間為紅﹙或橙﹚,屬陽中之陽加中性陽,故色澤鮮豔而帶溫;黑與青之間為碧藍,屬陰中之陰加陽中之陰,故色澤渾暗;青與赤之間為紫,屬陽中之陰加陽中之陽,故色澤溫潤,有雅致感;青與黃之間為綠,屬陽中之陰加中性陽,故色澤鮮麗帶涼;黃與綠之間為留黃12,是偏陽的中性色加鮮麗帶涼的綠,故色澤雖比綠色稍亮而帶濁,擁有一般再間色帶濁的通性。再間色的陰陽成分組合結構更為複雜,純粹度愈低,色澤就不單純,不鮮麗,而愈顯得其混濁。色彩的純粹度即一般所稱的彩度。

彩度在中國色彩觀念中被分為溫度與軟硬度兩組。在間色的概念中,以「陽」組﹙有彩色的一組﹚為例,從青到紅之間表示溫度13或冷熱度,傳統有赤熱青冷之說,梁元帝謂「炎緋、寒碧、暖日、涼星」即是。在「陰」組﹙無彩色﹚方面從黑到白之間形成多層階的灰表示明度,其漸層效果古稱「黼」。因紅青黑白四色成為四柱,機能已備,故傳統的中國繪畫中,花青、赭石、配以黑白,色澤溫雅且已概括四柱的顏色,故而被簡約地普遍應用於文人繪畫中。至於陽﹙有彩色﹚與陰﹙無彩色﹚的並列,以青與黑為例的漸層效果稱「黻」。因其漸層的斑斕,黼黻又意為色彩豐富,傳統中也寓意文章的藻彩。色彩的此種漸層依輕重鋪陳效果古稱「暈」,其所顯示色彩的豐富與明暗或濃淡的層次變化,至為中國寺廟彩繪及皇宮裝飾中所樂用﹙如附圖二﹚。

此外,青與黑漸層的「黻」之間產生硬度,有生硬頑固意味,男性頗為偏愛,陰的成分愈高則愈硬;紅與白的漸層之間則產生軟度,有優雅柔軟的意味,最為女性尤其是少女所青睞,陰的成分愈高則愈軟。除藍紅與黑白間產生硬軟效果外,有彩色混以黑白均有同樣效果。屬低硬度與低軟度的純彩色因其鮮麗,為喜慶及兒童的最愛。

總之,一個色彩的陰陽融合方法,其屬性也關乎明度、溫度、與軟硬度;而其間陰陽結構的單純與否,則關乎彩度,何況明度、溫度、與軟硬度之間的再混雜,使色相的純度,即彩度更低,色彩就更渾濁。

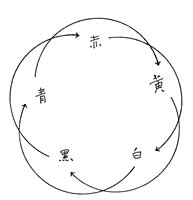

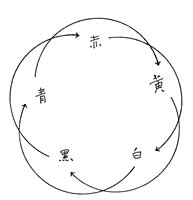

(二) 陰陽交和:即色彩的並置與配搭。產生色相交和的方法有相生與相剋兩種:相生顯得調和;相剋顯得對比。色相的相生與相剋採色環式﹙如圖三﹚;因此紅色的對比除了是青與黃的間色綠色之外,白與黑也屬之;黃的對比除了是青與赤的間色紫色之外,黑與青也屬之;這些例子從大自然的昆蟲、民俗的作例均能看出端倪。

色相調和有文弱的穩定感,但易流於單調;色彩對比有積極的前進感,但易流於刺眼。色彩之間的調和與對比之間又有「同類」、「類似」與「小對比」的手法,使配搭效果緩和而細膩,變化更為多采多姿。

以傳統的文學為例,也常借色彩交和手法達到對比與調和的美感,如:

「天邊金掌露成霜,雲隨雁字長;綠杯紅袖趁重陽,人情似故鄉。蘭配紫,菊簪黃,殷勤理舊狂;欲將沉醉換悲涼,清歌莫斷腸。」(晏幾道

阮郎歸),就是以金白紅綠紫黃的豐富色彩陰陽對比表現作者糾結深刻的萬縷情思。

「觸目漸隨紅蕊亂,經年不見綠條新;寧論白黑人間世,?復雌黃紙上塵。」 (陳師道 和秦太虛湖上晚步)為作者採用有彩色與無彩色的對比以喻人生,並使詩句顯得鮮新有力。

使用色彩的調和與對比除了色相之外,尚有屬於黑白間的明度,屬於紅青間的溫度,以及屬於單純加入白與黑的軟硬度,此四種交合的機制當其主體色或主氣氛構成決定性的律動時,俗稱調子;調子的穿插使用均能達到對比與調和的深度效果。而其間的交合法則也屬陰陽互補原理。

就色彩的實際應用而言,色相本身已具多種「同類」、「類似」與「小對比」等調和或對比機能外,常見的以它與其他三種調子交和機能作錯綜使用,如以色相與明度,色相與溫度,色相與軟硬度等,作對比或調和使用。甚至也可以明度為主,分別與色相、溫度、或軟硬度作對比或調和使用;乃至色相採對比,而明度、溫度、或軟硬度採調和;或色相採調和,而明度、溫度、或軟硬度採對比。…依此類推,色彩的搭配可因而達到無窮變化的效果。淮南子謂:「色之數不過五,而五色之變,不可勝觀也。」誠乎是言!

此外在傳統色彩觀中,由於道家及文人思想對黑白的偏愛14,使墨彩的研究與應用達到空前的發展且獨樹一幟。唐張彥遠說:「運墨而五色具」。傳統觀念中將複雜的墨色分「黑白濃淡乾濕」六彩;清唐岱〈繪事發微〉說「使黑白不分,是無陰陽明暗;乾濕不備,是無蒼翠秀潤;濃淡不辨,是無凹凸遠近也」,是六彩的應用。古云「墨者,高低暈淡,品物淺深」其意即此。

儘管就傳統水墨觀念以黑墨中水的多少與墨量的飽和度分有:「焦墨、濃墨、重墨、淡墨、清墨」等,若以墨的質地與趣味分有:乾墨、溼墨、新墨、宿墨、老墨、嫩墨、枯墨、潤墨、活墨、死墨、積墨、輕墨、暈墨、鈍墨、清墨、溷墨、斑墨、團墨,…等諸多變化;若就墨彩學角度言,墨的黑白攸關明度,其層次常有:「黑、灰黑、暗灰、灰、明灰、灰白、白」之變化。在諸明度中又因水墨的量與質的強弱變化而有濃淡乾濕之分。墨的乾濕指水在該色調含量的多寡,對產生的效果言近乎色彩的軟硬度,屬質的變化;墨的濃淡則指墨灰在該色調含量的多少,與遠近的彩度有關,屬量的變化。一般而言,白屬陽,黑屬陰,但在水墨畫上,黑濃乾有陽、實的本質;白淡濕有陰、虛的特性,陰陽虛實相成,是為中國色彩變化的基本道理。

此外,陰陽不僅表現在色的冷暖明暗上,也表現在質與量,乃至氣質、格調等性靈方面抽象的精神層面上,梁荊浩謂:「紅間黃,葉秋墮;紅間綠,花簇簇;青間紫,不如死;粉籠黃,勝增光」,山東版畫設色口訣「紫是骨頭綠是筋,配上紅黃色更新」,「黑靠紫,臭狗屎」,舉凡上述喜怒、哀樂、老嫩、生熟、甜鹹、甘苦、乃至奢儉、雅俗、賢愚、勤惰、阿直、忠奸的諸多可能性在陰陽觀念的微妙變化與統合下,形成萬變且全方位的多彩性格表現,所謂「陰陽陶蒸,萬象錯布」,也是中國色彩觀的一大特色15。

四、中國的色彩系譜與色彩意義

基於以上正色與間色的觀念,中國的色譜上形成以下常見的色系;各色系間且因色彩的多重變化,疲於名訂,且為求名義客觀一致,習慣上常以自然物色形容。而這些色彩在陰陽觀念下,於一千五百年前梁元帝提出「炎緋、寒碧、暖日、涼星」的色彩冷暖觸覺感後,歷代也發現它們本身有前進、後退、膨脹、收縮、鋼硬、柔軟等特性,如黃橙紅等色有前進、膨脹感;青綠紫等色有後退、收縮感;加白的粉色有優柔甜美感,加黑的重色有堅硬鹹重感;紅色使人產生太陽、火、血、西瓜、夏天,乃至熱情、喜慶、戰爭等聯想;而青綠色令人有星星、冰水、森林、春天,乃至清靜、和平、淒涼等的聯想。

以下就正色與間色觀念簡單整理各色系及其象徵意義如下:

(一) 青色系:青、天青、花青、玄青、石青、豆青、群青、藍、霽藍、寶藍、孔雀藍、翠藍、天藍、淺藍等。

青色屬寒色,具退縮感,也令人聯想到東方、青山、天空與海洋,代表深沉、寒冷、生氣、相思、迷惘、與別離。

(二) 赤色系:赤、紅、朱、朱砂紅、胭脂紅、棗紅、玫瑰紅、豇豆紅等。

赤與朱均屬暖色,象徵太陽、南方、火、祝福、暴戾,具熱力、前進、膨脹感,為權威、吉慶、避邪的顏色,故是高官,尤其是祭祀官、主考官、新郎官的服色。

(三) 黃色系:石黃、梔黃、雄黃、金黃、留黃、杏黃、鵝黃、香櫞黃等。

黃色為明色,是土地象徵,色性靈動性大,有輕浮感,具神聖、高貴、超凡、樂觀、進取象徵的顏色,是皇帝常用的服色;也寓意刺眼、輕薄與不安。

(四) 白色系:白、灰白、銀白、牙白、影白等。

白色屬清明色,象徵西方、月亮,有純真、高潔、樸實、天真的寓意,也有虛無、迷恍、哀喪的聯想。

(五) 黑色系:煙黑、皂、灰黑等。

黑色屬暗色,象徵北方、陰暗,有隆重、莊嚴、堅毅及寂寞、罪惡、死亡的含意與象徵。

(六) 紫色系:紫、赤紫、青紫、粉紫、黑紫等。

紫色為陽中之陽加陽中之陰,感覺溫和香馨,動感穩定,象徵祥瑞、高尚、雅致、神秘、不凡,也有婉息、不安的含意。

(七) 橙色系:橙、朱?黃、黃橙、柳橙、粉橙等。

橙色屬陽中之陽加中性陽的暖色系,陽性成分偏多,故有前進、激情的耀眼感,及成熟、開朗、渴望、乃至徬徨疑惑的涵意。

(八) 綠色系:綠、石綠、翠綠、蔥綠、橄欖綠、墨綠、草綠、柳綠等。

綠色為中性帶陰的間色,性較溫柔,象徵大自然,有生長、平和、穩健,也寓意生澀不成熟。

(九) 粉色系:粉青、粉紅、粉黃、米黃、粉綠、粉紫、粉橙等。

粉色為陰中之陽與陽系的有彩色派生的間色,陰柔中帶明意,具明快、舒適、優柔的軟性感,令人有少女優美純真的聯想。

(十) 灰色系:灰、暗灰、明灰、紫灰、藍灰等。

灰色為陰中之陽加陰中之陰,屬濁色,有後退衰弱的本質,及溫和、中立,及曖昧、消極的寓意。

(十一)赭色系:棕、赭、茶、褐、鐵朱等。

棕色為灰與紅之類的間色再派生出來的顏色,陰陽成分組織複雜,彩度低,故色彩混濁,色性穩定,但缺乏個性,有健康、堅實、保守、老實、古拙、原始、成熟的聯想。

(十二)土黃系:褐黃、鱔魚黃、茶葉末等。

土黃為灰與黃之類的間色再派生出來的顏色,陰陽組織與棕色一樣的複雜,彩度低,色性及寓意近似,有保守、忠實、混藐、污腐的象徵與感覺。

至於黑色與各色間的間色為深藍﹙與青﹚、玄色﹙與紅﹚、或烏褐﹙與黃﹚等,因其色硬,生活中變化少,故難成色系。

色彩除了具有前進、後退、膨脹、收縮、鋼硬、柔軟等的空間視覺機能外,兼具嗅覺味覺機能及象徵聯想,因而有秋香色、丁香色、沉香色,乃至茶色等。有關色彩其他領域的相關聯想在富陰陽觀的中國人而言特別顯得容易交通,如紅色固然象徵火、南方、心,也會聯想到鳳、徵、樂…等;就直覺上言更與鮮血的聯想而具有血腥感。其他顏色如青冷的碧綠及青紫具有魚腥或臭腥感,黃橙具有香熟味,奶油白具有乳香味等,均屬嗅覺聯想範圍。而粉色系給人以淡甜味,赤紅色給人以刺辣味,橄欖黃給人以牙酸味,茶末綠給人以苦澀味、土黃色給人以腐臭味等,則屬味覺的聯想。顏色愈鮮豔,味嗅感愈尖辣刺燙;顏色愈沉濁,味嗅感愈陳酸臭腐;加了白色,味嗅富輕柔甜美感;加了黑色,味嗅富生硬陰寒的苦澀感。中國的色彩系譜不僅豐富,其色彩聯想也因而顯得燦爛多姿。

五、中國色彩的機能應用- 以花藝為例

綜上觀之,色彩以正色為貴,間色次之,唐代以前的顏色選擇與運用以正色為主,盛唐以後才普遍擴及橙、紫、緋、褐乃至橙黃、翠綠、草綠等混合間色及調入黑白如米黃、淺藍、粉紅等的使用;質材礦植物兼用,色彩世界愈趨複雜而華麗;直到宋元以後,受理學影響,深刻體驗到觀察大自然,不僅需要客觀的外象刺激,更重要的是作者心靈的觀照,因此厭惡丹青的炫爛,喜歡眼下平淡者有之,色彩的應用自此漸分為兩大派:宮廷與寺廟色彩採用愈為繽紛華麗;民間與文人則彩色樸實,以素為絢16。

但無論如何,中國人使用色彩的觀念不在瞬間亂目的物相之追逐,而在力求物體的常色,借由物色以表達作者的主觀品格與丰標,以心靈為主,物體本質為輔卻是不變的法則。清湯貽汾論山水畫的設色說:「設色多法,各視其宜,有設色於陰而虛其陽者,有陽設色而陰只用墨者,有陰陽純用赭而青綠點苔者,有陰陽純用青綠而以墨漬染者,有陽用赭而陰用墨者,有陽用青而陰用赭墨者,有僅用赭於小石及坡側者,有僅用赭為鉤皴者,有僅用赭於人面樹身者,有僅用青,或僅用綠於苔點樹葉者,有僅用青綠為漬染者」17,雖以自然為參,卻以心靈為據。文人的山水畫偏重自我完成,固然把握陰陽「素以為絢」,縱然如古時宮廷院體畫,乃至寺廟建築及貴族服飾,無不把握陰陽成彩的配套法則。

陰陽的交互運用,有常理而無常情,正因其本乎心靈,故而配色講求高古、優雅、澹逸、清淨;風神勃發、脫俗、穩健、樸實;格調溫馨而明秀,追求感官與心靈間的互補、沉潛、含蓄、平和與昇華,屬於心靈觀照的,與西方慣求外象色光的炫爍者頗有扞格。

儘管如此,因表現的對象之不同,設色有別,以傳統花藝為例,她是藉由花草天生繽紛的本色表現其無限創造的機靈。花草的顏色與顏料不同,她是因花草本身具有之鮮活顏色所形成18,自然神奇,引人入勝,但表現旨趣仍有同工之妙。茲就不同表現手法略述如下:

﹙一﹚ 寫景花

寫景花以表現自然為主,注重描寫對象的季節感與地域性。季節依四季之不同,梁元帝云:「木有四時:春英夏蔭,秋毛冬骨。」宋郭熙謂:「春山煙雲連綿,人欣欣;夏山嘉木繁陰,人坦坦;秋山明淨搖落,人肅肅;冬山昏霾翳塞,人寂寂。」唐岱也說:「春山艷冶而如笑,夏山蒼翠而如滴,秋山明淨而如洗,冬山慘澹而如睡」,甚至以達到所謂「一山而兼數十百山之意態」的表現目的。因此色彩之使用春天以黃綠、粉紫、桃紅;夏天以翠綠、碧藍、螺青;秋天以明黃、金黃、朱紅;冬天以白、灰銀、黑赭等色為主;配以春花,夏葉,秋果,冬枝的插花表現重點,也已道出色彩的季節特徵。至於地域,南方蓊鬱明媚,北方蕭黃如洗;山景丹崖古木,水湄綠草叢生,則是色彩給人的強烈印象。

在表現方法上,傳統山水畫家慣用水墨的黑與白交湊應用,以達到表現遠近及凹凸的節奏變化效果,就色彩理念而言,也就是陰陽的大小、輕重、清濁、乾濕、有無、乃至互施…等等的變化結果。黑白的陰陽舖設觀念啟動色彩的世界,達到無窮變化的境地。終究寫景花的描寫對象以山水林木為主,雖強調豐富的綠色系的變化,但不與色彩爭勝,不作過分人工堆砌是其特色。

﹙二﹚ 理念花

理念花為作者對社會的期許或理想美之表現,其創作既重文學,也求其寵意象,依仁遊,從理性,揭櫫理想的旨趣,其間或可解說教義,或可闡述哲理,或暗寄人格,或述說宇宙宏規,理性重於感性,故作品結構條理有序,脈絡分明,花草取材以風雅格高者如梅、蘭、菊、竹、松、桂、山茶、水仙、牡丹、蓮花等為勝19,花色雅正,而設色全仗人性調理,分類命色20,力求端莊高雅,雍正神氣,色面比例明確,明暗變化穩健,色相檢用有致,彩度對比平順,色調統一健全,氛圍調和完整,把握色彩給人的端實直覺與寓意感,明白優美而肯定。

基於以上原則,理念花的用色以純正典雅,花頭適中,格高氣足者,如明黃、朱紅、翠藍、純白、玄黑等正色及類似色為主,配以蔥綠及殷紅、黃橙、杏黃、粉綠、赤紫之類,搭錯嚴謹,掩映隆重。至於文人風格的理念花彩度較低,如棗紅、柳橙、葡萄紫、青紫、豆青、霽藍、草綠、柳綠等,正色色面小,或鑲以雜色,避用粉色。古典理念花綠色花材比例高,色暈少,花色變化適中,穿插典麗,給人以端莊典雅之感;現代理念花綠色的花材份量比例較低,色相雜陳,色差對比強烈,彩色面塊較多,配色技法複雜,色彩感豐富,給人以隆重昂藏之感。

﹙三﹚ 心象花

「心象」原是心理學名詞,用在插花學上多半是指作者以花草為表現媒介,表現其個人因離奇人生或奇遇環境的了解或發現,所形成的獨立意象,透過主觀意念的詮釋與安排,並以偏於主觀的手法所還原的產物;是作者思想或情感抽象概念的具體化呈現。由於心象花重視個人內在的主觀冥想,喜以聯想擴散方法表現,其使用花材除了採用花材常見的象徵意義以影射作品事物內容外,也常透過個別素材形色的特殊際遇以標榜不尋常的稀奇古怪與玄高妙旨或獨特氛圍。

基於以上原則,心象花的用色正間不拘,但配色則力求新奇脫俗有見地。在古典心象花中,往往象徵意義濃厚,寄意深刻,如山茶花象徵明麗,紅白山茶配以古幹蒼松與蕨薇野草,色彩高古脫俗,以象徵決烈高士懷才不遇的孤高情境;又如白水仙象徵明淨仙子,以紅色小枸杞子再配以紫石竹與刺荊,色彩明濁對比,水影漾盪,也有困境稱心的脫塵與高逸。至於現代心象花,在現代精神洗禮下,色彩對比離奇,調和複雜而有勁,或昂藏、或低沉、或雄奇、或淵穆、或陰邃、或飄蕩、或慘澹、或淋漓,形色新奇,錯落有致,雜面鑲邊,依要取意,幽光剔透,引人入勝,尤其大作品變化富層次,於矛盾的對比中顯現調和,以能觸動觀賞者內在心弦引起共鳴為能事,可與現代超現實造景意境爭勝,以逞作者色彩情意表現的旨趣慾望。

﹙四﹚ 造型花

造型本是插花藝術創作的目的,以創造美的典型為共同依歸;但本處所指的「造型花」乃指單純依美學原理或以美的形式為基礎從事造形,或追求或創造出一種嶄新的,純粹的,美的一種插花類型,因此重視藝術美21。此一立場正是老子所說的「無狀之狀,無物之象」22,「不可名」的型的造形藝術態度。在造型插花中既不否定主觀個性,但卻特別強調客觀超然美的存在意涵,使欣賞者超越上述三種帶意圖的表現形式,在不受時空、種族、宗教、政治等內容因素下,得以純粹的感覺去領會一連串的想像,從中直接取得美感,因此形式美比內容美為重要,甚至可以說,在造型插花中內容美已近乎多餘!

質是之故,與「形」同為形式美最重要構成因子的色彩在造型花中更顯得其地位,它一躍而為藝術品的主角,成了活生生的音符,是最受青睞的部分,顯得如此的直接,因此色彩的機能與應用手法,在造型花中最能與「形」搭配,肆無忌憚,得到最大的發揮。也因此色彩機能的種種,在造型花中均能在純粹的美的舞台上展現丰姿,舉凡中國色彩體系中色彩「五色並立,陰陽成彩」所形成的多種視覺效果如前進、後退、膨脹、收縮、鋼硬、柔軟、嗅覺、味覺,乃至其他機能與聯想,如陰陽所形成的虛實、有無、高低、揚抑、冷熱、陰晴、澀滑、濃淡、乃至喜怒、哀樂、愛惡、老嫩、生熟、甜鹹、甘苦、香臭、鮮腥、羶津、酸馡、…等趣味,均得透過花草自然色彩變化,活躍於純美的營造世界中,達到造型應有的實際效果。

以上為就創作動機所作的色彩考量。然而色彩運用誠如清方薰所謂:「設色妙者無定方」;但面臨色彩創作時仍有下面幾個原則必須共守:

﹙一﹚ 訂定主調。色無好壞,任何顏色均可當作主色,但傳統色彩習慣使用自然色,有穩定親切感。主色調確立,再於不礙主調下,透過對比、類似或調和等技巧作他色的穿插。

﹙二﹚ 具調和與統一感。清方薰謂:「設色不以深淺為難,難於彩色相和,和則神氣生動,否則形跡宛然無生氣」。

﹙三﹚ 淡雅與濃艷的取捨。如欲表現恬淡高雅,應和以陰白或粉系,並以類似色配搭;如欲表現濃艷,應以彩度高的原色為主,並以對比方法搭配;如欲表現隆重,應以大面塊和以陰黑的高硬度或低彩度色彩為主,並配以明色,突顯效果。

﹙四﹚ 確定所作的花型。寫景自然,理念典雅,心象清奇,造型新穎;色彩宜配合花型以達到事半功倍的預期效果。

六、結論:中國色彩學的展望

從上觀之,中國色彩學根植於陰陽五色觀,有其民族思想與歷史哲學基礎,色彩間因其帶有陰陽的先天屬性,使其運用保有有機的定數,甚至頑固的共性壓制了個性;但數千年來憑其特有思想建構了她的藝術王國;因此欲了解中國的藝術必先理解中國的色彩學。

然而陰陽觀,從現代的角度看常給人以不科學的印象,實則它原是宇宙物質原生因子的兩個相對性符號,放諸所有宇宙物質的演進與發展無不實際且兼具科學精神;何況五色的元素與效用,與西洋基礎色彩學皆相一致,只是依其屬性在陰陽觀下賦予了與其他物質依存的關係與意義,其後與其他學科一樣,經太多主觀詮釋或拉扯而界定不清,陷入神秘化,以致有故弄玄虛之感,形成包袱,終致給人以攏統粗糙,頑固僵化的印象。但色彩不是獨立現象,其性能有其無限的擴張性,陰陽五色觀本身具有有機特性與科學性特質已如前述,對色彩學今後之發展具有強大的啟發作用。為健全中國色彩學,除了應將之置於學術的天秤上,公平對待外,今後更須披沙揀金,去除迷信與撲朔部分,以其哲學思想為基礎,科學分析為手段,突破原有頑固的色相觀念,還原色彩學原有面目,求其精準化、實驗化,並發展色彩個性的多變化,乃能指望其能發揮應有之功能與價值。

本文重要參考書目

1、林書堯《色彩學概論》,力文出版社,1963,台北。

2、熊宜中編《色彩與人生》,國立台灣藝術教育館,民87,台北。

3、王宇清《歷運服色考》,國立歷史博物館,台北。

4、文金揚《繪畫色彩學》,山東美術出版社,1985,山東。

5、羅光《中國哲學的精神》,台灣學生書局出版,民79年,台北。

6、南懷瑾《易經雜說》,老古文化圖書公司 1987,台北

7、黃永川《中國插花藝術》 國立歷史博物館出版,1987,台北。

8、黃永川《中華花藝史研究》 國立歷史博物館出版,1995,台北。

附圖一 五色方位圖

附圖二 漢代帛畫上,紅白龍分別表示陽與陰,並寓意交合成泰之意。

附圖三 民間寺廟常見的層次設色。

附圖四 五色相對圖

1 見羅光《中國哲學的精神》〈中國哲學的對象-人生的對象〉,台灣學生書局出版,民79年

2 見明王夫子《周易內傳》卷五

3 殷帝乙帝辛時卜辭:「己巳王卜貞今歲商受年,王曰吉,東土受年,南土受年,西土受年,北土受年」,「商者,亦稱中商,…中商而與東南西北並貞,則殷代已有中東南西北五方之觀念矣。此五方之觀念當即後世五行觀念之濫觴。」﹙責善半月刊二卷十八期﹚,參見王宇清《歷運服色考》,國立歷史博物館,台北。

4 見南懷瑾《易經雜說》,老古文化圖書公司 1987,台北

5 三代時稱太學、東學、西學、南學、北學等五學校。

6 指龍、鳳、虎、龜、麟等

7 《?陶謨篇》記述帝舜的服飾制度雖不盡可信,但卻足以說明五色觀在先秦的影響程度。

8 即甲乙配木,丙丁配火,…;甲丙表示幼年新生,屬陽,乙丁表示年長成務,屬陰。

9 參見拙著〈中國人插花觀念•色彩〉《中國插花藝術》第三章 國立歷史博物館出版,1987,台北。因此在傳統觀念中,燒紙錢時,對天神使用金紙,對地鬼則使用銀紙,均係陰陽觀念的運用。

10 參見註八。

11 宋黃休復〈益州名畫記〉謂:「張詢,南海人也,中和年間﹙881-884﹚隨駕入蜀,與昭爵寺夢林長老故交,遂依託焉。忽一日,長老請畫本寺大慈堂後,遂縱畫一堵早景,一堵午景,一堵晚景,謂之三時山。蓋貌吳中山水,頗工,畫畢之日,僖宗駕幸,盡日嘆賞。」而此一觀念比莫內之描寫草堆與教堂系列早上一千年。

12 《說文》:「?,草名,可以染留黃」,段注:「其色黃而近綠」。與柳黃類似。

13 即俗語所謂藍調與紅調。

14老子說:「五色令人目盲」,莊子說:「樸素而天下莫能與之爭美」,孔子也說:「素以為絢」。

15 此點在中國戲劇臉譜上表現最為清楚。

16 民間階級低,日常使用色彩單純;但宗教信仰不受限制,色彩表現慾普遍表現在寺廟或節日之中。

17 清湯貽汾《畫筌析覽》

18 花草色彩的形成關乎本身擁有之葉綠素、葉紅素、葉黃素、花青素、黃酮等質素在光線下反射成色的結果。

19 參見拙著《中華花藝史研究》國立歷史博物館 1996 台北

20 齊謝赫六法:「…,隨類賦彩」。

21 參見拙著〈中國插花藝術四大類型〉《采芹齋花論》 永餘閣藝術有限公司出版 民84 台北

22 《老子》謂:「其上不皦,其下不昧,繩繩不可名,復歸於無物;事課無狀之狀,無物之象。」

圖說:

繽紛眾象─造型

花材:金色羽毛、維多利亞、小菊、麻桑、針墊花

花器:圓形組合花器

花材:火鶴、扁柏、金苦楝子、鐵莧蕨

花器:變形造型花器

花材:非洲菊、紐西蘭葉、星辰花、藍玫瑰

花器:U字型花器

簡靜與謬思─禪道無色

花材:梅、茶花

花器:鼎

花材:乾荷、乾蓮蓬、松、紅梅、金串錢柳

花器:

自然禾光─寫景

花材:火燄百合、向日葵、雪柳、倒柏、火龍果

花器:方形盤

花材:雪柳、瑪瑙、向日葵、高山羊齒、白頭翁、藤、菊

花器:

花材:芭蕉葉、陸蓮、金腰帶、夢幻蕉、金串錢柳

花器:

心靈視界─心象

花材:百日草、春蘭葉、寶石葉、鹿角草、枯木

花器:創意陶

花材:藤、向日葵、紅小菊、史考梅、佛手蓮(葉片)

花器:創意陶

錦繡經綸─理念

花材:枯木、梨枝、黃楊、葉牡丹、玫瑰、菊、茶花、菝契、倒柏、楠柏、白孔雀

花器:雙耳瓶

花材:狀元紅、竹、菊花、椰子心、楠柏、龍柏、小白菊、星點木、電信蘭葉

花器:創意陶

|